LA TRAMPA DE TRUMP

Escribe: Milciades

Ruiz

¿Qué dirían los políticos y la prensa, de la dominación,

si un líder popular hiciera lo mismo que Trump, pero en defensa de los

intereses de los pobres? Dirían que es un dictador, tirano, autoritario,

déspota, totalitario, etc. ¿No es verdad? Pero como se trata del amo del mundo,

los genuflexos serviles callan ante los atropellos y abusos de este.

No se trata de un tirano en su país, sino de un gobernante

mundial, que decide por encima de toda soberanía de los demás países. En la

guerra Rusia-Ucrania, traicioneramente le da la espalda al invadido al que daba

todo su apoyo y, revira hacia el invasor ofreciéndole un arreglo, por encima de

la otra parte.

También anuncia su determinación de anexarse países enteros

(Groenlandia, Canadá y parte de Panamá) y eleva drásticamente los aranceles o

impuestos a la importación de productos extranjeros que compiten con los de EE

UU, en abierta traición al ideario estadounidense y, desacatando la

normatividad de la Organización Mundial de Comercio de la cual es signatario.

El dictador internacional se zurra en los tratados

bilaterales de libre comercio que EE UU ha firmado presionando a los países de

su férula, incluido Perú. Aumenta unilateralmente aranceles y luego chantajea

con premeditación, alevosía y ventaja para renegociar acuerdos ya pactados,

suscritos y vigentes. ¿No era que EE UU era el paladín de la libertad?

Ni sus aliados se libran de este atropello. El dictador ha

puesto a Europa contra la pared. Las pérdidas económicas, de este proceder son

enormes. Las dictaduras se caracterizan porque atropellan los derechos y

libertades de los gobernados. Pero los lacayos del imperialismo callan en todos

los idiomas y ponen el rabo entre las piernas.

Rusia acepta la propuesta de Trump por su propia

conveniencia, pero pecaría de ingenuidad, si confía en el juego estratégico de

este tramposo, sabiendo que igualmente podrá traicionar pues, no respeta los

compromisos internacionales. Ha emprendido una guerra comercial contra China

que, es el principal aliado de Rusia y todo esto, genera incertidumbre y

desconfianza que repercute en la economía de todos los países, incluyendo su propio

país.

El Fondo Monetario Internacional -FMI, advierte que, a

medida que aumentaron las tensiones comerciales, el valor de las acciones de

capital mundiales caen, como se muestra en la siguiente figura.

También advierte que, mientras los gigantes se enfrentan,

los países más pequeños se ven atrapados en la contracorriente. China, la UE y

Estados Unidos, son los tres mayores importadores del mundo. Nuestro país, es

primario exportador y gran parte de nuestra economía está ligada a las compras

de los mismos. Si estas se reducen por la guerra comercial, caen los ingresos

estatales y privados, siendo los más afectados los trabajadores que pierden

empleos e ingresos.

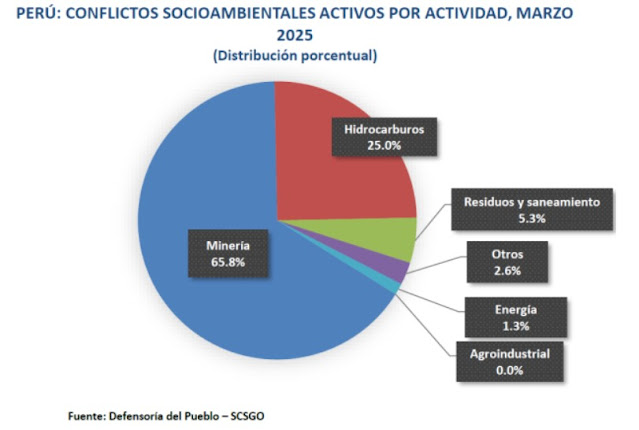

Los minerales que exportamos a China, van en gran parte hacia EE U y Europa, como suministros elaborados. Pero son muchas las repercusiones que sería largo enumerar. Sin embargo, los aludidos esbirros del sistema, que atacaban a Velasco por su política proteccionista de la producción nacional, no alzan la voz, ni protestan como lo hicieron al cuestionar las elecciones en Venezuela, reconociendo como presidente, al perdedor.

Pero, “no hay mal que, por bien, no venga”, dice el refrán

popular. Toda dictadura termina mal porque genera rechazo popular que, es su

negación en la bipolaridad universal. No hay anverso sin reverso, como

contraparte de una misma bipolaridad. Nuestra experiencia dejó la lección de

que el creciente rechazo al dictador Fujimori, rebasó su poder haciéndole huir.

Hacia eso deberíamos apuntar.

Son las condiciones materiales imperantes en el sistema

capitalista, las que han llevado a EE UU a la situación de incompetencia en que

se encuentra. El torrente de estas condiciones, no desaparecen cerrando las

compuertas porque desbordarán causando daños. Lo mismo pasa con la migración que

no desaparece cerrando las entradas, porque derivarán por otros lados, causando

daños.

Al cerrar las compuertas a los insumos con altos aranceles

que elevan los costos de fabricación y, a la mano de obra barata, las empresas

estadounidenses pierden competitividad. Esto hace que esos capitales migren a

otros países para aminorar costos sin perder rentabilidad, con lo cual, se

reduce el crecimiento económico de EE UU, con todo lo que significa en daños

colaterales.

De parte nuestra, deberíamos aprovechar las circunstancias

para escapar del “patio trasero” de nuestro dominador y alcanzar nuestra

liberación, para enrumbarnos autónomamente hacia nuestro desarrollo

independiente, sin sujeción a ninguna potencia extranjera. Pero claro, es un

decir nada más, si no organizamos el poder popular con capacidad de tomar las

riendas del país.

En esto debemos trabajar políticamente, sin ambiciones

personales. Responder al llamado de la historia es nuestro deber. No esperemos

que otros asuman esta responsabilidad para colarnos oportunistamente. La lucha

de los oprimidos es de todos nosotros. La liberación no llega de milagro. Hay

que conseguirlo luchando. Salvo mejor parecer. <>

29 abril/ 2025