DICTADURA CONGRESAL

Y

CENTRALIZACIÓN DEL PODER

Por: Efraín Gonzales de Olarte

“Se

trata de una dictadura bastante extraña, pues no hay un dictador personificado,

no hay un partido con poder político y con ideas de qué hacer con el poder,

sino una agrupación de rufianes con angurria de poder... Estamos perdiendo el

futuro”.

Por definición, las dictaduras son centralistas y desdeñan el carácter democrático de la descentralización del Estado. Lo que está sucediendo en el Perú es un proceso de reducción de la democracia y el crecimiento paralelo de una dictadura del Congreso y la subordinación del Gobierno a dicho poder. En consecuencia, se está creando un poder centralizado basado en la eliminación o modificación de cualquier atisbo de equilibrio de poderes, de funcionamiento de instituciones importantes como el Jurado Nacional de Elecciones, de la ONPE o la JNJ, la modificación de la Constitución con el propósito de cambiar las reglas para impedir la alternancia política, la creación del Senado para que los actuales congresistas crean que pueden ser senadores, y últimamente la prohibición de movimientos regionales para aumentar sus chances de ser elegidos como autoridades en los diferentes niveles de Gobierno, pero sobre todo para obligar a los electores regionales que voten por la gavilla de mediocres, cacasenos y cínicos que hoy están en el Congreso, sobre todo APP y FP.

Obviamente,

este es un claro proceso de concentración del poder, propio de las dictaduras.

El problema es que se trata de una dictadura bastante extraña, pues no hay un

dictador personificado, no hay un partido con poder político y con ideas de qué

hacer con el poder, sino una agrupación de rufianes con angurria de poder, lo

que significa que las posibilidades de la arbitrariedad, el desorden y la

anarquía están a la vuelta de la esquina. Es una dictadura basada en intereses

personales de gente que ha visto en la debilidad de nuestras instituciones y en

una ciudadanía asustada la posibilidad de medrar de los recursos del Estado,

algunos para enriquecerse de manera ilícita, otros para usar el poder para dar

empleo a sus parientes y amigos. En consecuencia, es una dictadura que es y

será incapaz de pensar en la tremenda crisis de pobreza, desigualdad,

informalidad y de la creciente incapacidad de las reparticiones del Estado para

cumplir sus funciones con eficacia y honradez.

Lo

poco que habíamos avanzado en estabilidad jurídica, expectativa de crecimiento

económico, reducción de la pobreza y cierta esperanza de un futuro mejor, está

siendo destruido por esta dictadura distópica, cuyos integrantes han perdido la

vergüenza, la dignidad, los mínimos códigos morales que hacen funcionar a los

países civilizados. Nos están llevando a la barbarie y a la destrucción del país.

De

esta situación se han dado cuenta los jóvenes, por ello se están yendo o se

quieren ir del país (ver encuesta del IEP), personas y empresas con recursos

financieros también se están yendo. Para ellos el Perú no tiene futuro con este

Gobierno, con este Congreso y con la sociedad civil que se ha quedado

paralizada. Es decir, estamos perdiendo el futuro.

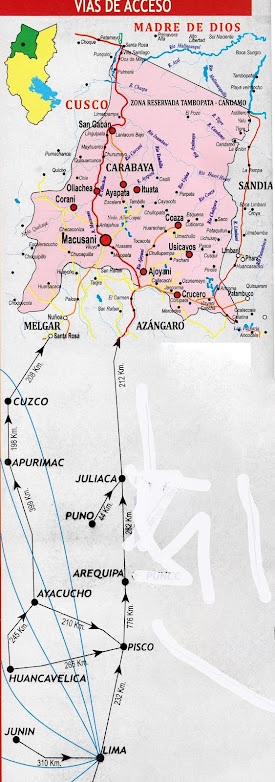

Para

las regiones y las poblaciones del Perú profundo la inconstitucional supresión

de los movimientos regionales es un arma de doble filo. Por un lado, ha de

crear mayor animadversión al Congreso y al Gobierno, que puede terminar en

violencia; por otro lado, podría ser aprovechado por la treintena de partidos y

partiduchos que quieren participar en las elecciones del 2026, siempre que la

gente recuerde quién es quién. La pulverización de la política terminará en la

elección de personas ávidas de medrar del Estado y no por opciones políticas.

Es decir, se está generando una dinámica social, que los actuales congresistas

creen que los podría favorecer.

|

| Lo que fue, no despierta |

Sin

embargo, hay pequeñas posibilidades de cambio si la ciudadanía se sacude del

marasmo y del miedo. Una posibilidad es la desobediencia civil a varias de las

normas aprobadas, lo que podría generar una toma de conciencia sobre lo que

viene. Otra es el derecho a la insurgencia dado el carácter dictatorial que ha

asumido el Congreso. La otra es volver a las calles, para pedir empleo, mayor

lucha contra la pobreza y la derogatoria de todas las “reformas”

constitucionales hechas sin referendo y todas las leyes que están acabando con

el futuro de los peruanos, sobre todo de los jóvenes. Felizmente, hay

movimientos regionales que reaccionarán sobre esta medida anticonstitucional

(art 2°) de impedir la libertad de asociación y participación política. <>